《伦敦东区》的传奇人物鲁道夫·沃克透露了他和母亲在成长过程中的艰难关系

我不知道哪一种更糟糕——是呆在屋里吸收我的舔舐,还是让女朋友看到我的小私处在我面前晃来晃去,而我妈妈却在花园里追着我跑

我不知道哪一种更糟糕——是呆在屋里吸收我的舔舐,还是让女朋友看到我的小私处在我面前晃来晃去,而我妈妈却在花园里追着我跑

他是英国最受欢迎的演员之一,出演过《爱你的邻居》和《蓝色细线》等电视剧,之后在《伦敦东区》中饰演可爱的流氓帕特里克·楚曼,这一角色他已经演了20多年,巩固了他在电视观众心中的地位。

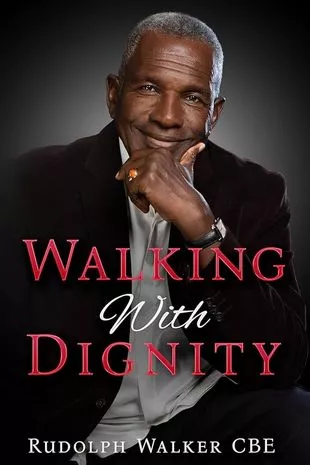

鲁道夫·沃克将于本周六迎来85岁生日,他将于本周出版自传《有尊严地行走》。在这篇引人注目的独家摘录中,这位明星讲述了他在特立尼达的童年,以及他与母亲之间充满挑战的关系。

我在地球上的旅程始于1939年9月28日凌晨,在特立尼达和多巴哥双岛国家巴拉塔里亚第十街10号。今天,我的出生证明是我对这个开始的唯一证明。

我被命名为鲁道夫·马尔科姆·沃克,从小就被叫做马尔科姆,我的家人和老同学们仍然叫我马尔科姆——从来没有人叫我鲁道夫,直到我在去英国的船上向其他乘客介绍自己时,我才开始用这个名字。我甚至不知道我的名字是鲁道夫,直到我进入我的青少年,需要我的出生证明为旅行的目的!

我长大的房子很小,但非常干净,地板擦得很干净,但这仍然不能阻止一两只老鼠试图分享我们晚上留下的食物,其中一些是又大又聪明的混蛋小偷。

按照今天的标准,这所房子只是个简陋的小屋。1960年我离开特立尼达之前,我们没有电,也没有自来水。我们用煤油灯和蜡烛照明。从我记事起,每天早晨上学前,我的工作就是去一个街区外的水管打水。

和当时的许多家庭一样,我们是单亲家庭。我的母亲卡门·毕晓普(Carmen Bishop)从未结婚,她有三个没有丈夫的孩子:我和比我小四岁的妹妹弗朗西莉亚·罗宾逊(常被称为艾琳或阿莲娜),以及比我小四岁的维罗妮卡(被称为道恩)。

在整个加勒比地区,女性生孩子很常见,但不一定想和任何人安定下来。我也有一个弟弟,但他出生没几天就死了。

鲁道夫在2022年遇见了未来的国王(图片:盖蒂图片社)

那时我大约三岁,孩子出生后两三天,医生来到家里,孩子就这样不见了——我不知道他为什么或怎么死的,甚至不知道他的名字。只知道他今天还在家里,第二天就不在了,谁也没说一句话。后来再也没有人提起过他,我母亲是那种你不会问起她的事的人。

她非常努力地工作来维持我们的生活,主要是为一些富裕的家庭做饭和打扫卫生,我钦佩她的勇气和力量,在没有男人的情况下抚养我们三个人——两个女孩和一个男孩

当我还是个孩子的时候,我非常害怕她,因为她似乎有任何借口打我,原因很简单。在我长大的时候,住在我家附近的人经常说,我比邻居所有的男孩都要挨打。回顾这些频繁的惩罚,很明显,当时的父母认为不打棍子会宠坏孩子——尽管如果我现在在英国是这样长大的,我母亲几乎肯定会因为虐待儿童而被带到法庭上。这只是我长大后特立尼达的习俗——我当然不是唯一一个遇到麻烦就会被躲起来的男孩!

鲁道夫回忆说,有一次他逃学,以及由此产生的后果:

她是一个很有权势的女人,在我背上打了两下鞭子后,她要求我脱下裤子。

在那个年代,妈妈叫男孩脱裤子可不是闹着玩的。我决定从床底下跑出去,穿过后门,跑进后院。当我跳过四个台阶时,我操纵我的身体,努力减少对我裸露的屁股的打击。

对我来说不幸的是,当我在半空中飞行时,我应该看到谁在我的右边,站在铁丝网旁边看着,但是隔壁的女孩——我现在的女朋友!

我不知道哪一种更糟糕——是呆在屋里吸收我的舔舐,还是让女朋友看到我的小私处在我面前晃来晃去,而我妈妈手里拿着皮带在后面追我。那也是我最后一次被她舔。

这是由于我的一段表演!一天晚上,我又成了妈妈发火的对象,腰部以下的衣服都光着,我迅速地想了想,决定装死。我闭上眼睛,戏剧性地向后倒了一下,然后一动不动。

《东区人》在2022年曾有过一次皇室访问(Image: PA)

挨了四下鞭子后,我屏住呼吸,装死。然后我听到,“马尔科姆!马尔科姆!马尔科姆!”

我感觉到母亲刚刚开始惊慌,但我不知道该怎么办。就像变魔术一样,我听到前面花园里有自行车铃声。住在我家附近的是我母亲的伴侣。

她冲到门口,把他拖了进去。它给了我几秒钟的时间来深呼吸。然后他轻轻地说了几次“马尔科姆”。到那时,我真的知道如何屏住呼吸。接着,他向她要嗅盐。

我必须做点什么。就在她拿来嗅盐之前,我开始微弱地呻吟,并用非常微弱的声音说:“请不要打我。”“在他使用嗅盐的时候,我已经能呼吸了。我母亲松了一口气,这是值得一看的。几天后的晚上,我决定不畏艰险,与她正面交锋。

“对不起,妈妈,”我说,“我不知道几天前发生了什么事,但你为什么要这样打我?我不坏。”

我很高兴地说,这是我妈妈最后一次舔我,尽管这肯定不是我唯一一次做了我知道她不赞成的事情。

当他接近成年时,虽然他的母亲最初不愿意让鲁道夫搬到海外去英国追求他的表演梦想,但最终,她还是改变了主意。

几个月过去了,我内心的挫败感越来越大。一天下午,母亲突然回到家,对我说:“听着,如果你真的想去英国,那你就去吧,我祝福你。”“我很震惊。

几年后,我发现,那天晚上她在回家的公交车上,无意中听到两个女人的谈话,其中一个表达了她对没有让儿子如愿去美国的遗憾,说他后来成了一个流浪汉,每天都因为错过了机会而责怪他的母亲。当然,母亲不希望这种事发生。

我们花了大约两个月的时间,花了175美元,准备了一个离开的套餐。我母亲向当地人借了一些钱。此外,我母亲的老叔叔米奇叔叔安排了当时住在伦敦的教子来接我,并为我找了一个床位。学徒们在西班牙港市中心的一家中餐馆组织了一场告别晚宴。这也是我第一次出国旅行,所以当决定移民到英国、确定出发日期的时候,我的心情很复杂:担心,不知道会发生什么。

在船上待了三个星期,去了一个我只在书上读到过的地方。和陌生人呆在一起。怀疑。我真的能做到吗?这是一件勇敢的事情,但当时我只是对未来充满了兴奋。

然后,在1960年8月20日那个值得纪念的夜晚,我在西班牙港的码头上走下叔叔的汽车,看到了一艘在当时对我来说是一艘巨大的船,船舷上画着“橙色拿索”(Oranje Nassau)的名字,这是一艘荷兰旗舰,它第一次搭载着前往英国的乘客。按照当时的习俗,我握了握叔叔的手,拥抱了母亲,她像往常一样没有流露出什么感情。

有尊严地行走

不幸的是,就在《细蓝线》第二季开始之前,我去特立尼达看望了我病重住院的母亲。

看到她这样一个充满活力和活力的女人,无助地躺在医院的病床上,不得不由护士来清洗和清洁,我感到非常痛苦。她的病情使我非常伤心。

当我飞到特立尼达的时候,我还抱着一线希望,希望这不会是我最后一次见到活着的她,但不幸的是,这是。她病得很重,几乎认不出我了。

我走出病房,意识到我很可能再也见不到她了。两周后,当我正在排练的时候,我接到了来自特立尼达的电话,告诉我她去世了。

想了解更多鲁道夫的故事,你可以购买他的自传《带着尊严行走》,该书将于2024年9月26日由克罗诺斯出版社出版,售价12.99英镑,所有好的书店和亚马逊都有售